2月15日、「パリ協定」の発効等を踏まえ、住宅・建築物の省エネ性能の一層の向上を図るため、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を盛り込んだ「建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)の一部を改正する法律案」が、定例閣議で決定した。

この決定により、オフィスビルやホテル、商業施設など住宅を除く新築の中規模建物(延べ床面積300m2以上)に、省エネ基準への適合を義務付ける。現在、大規模建物(延べ床面積2,000m2以上)に限っている対象を拡大し、増加が続くエネルギー消費に歯止めをかける。

義務化は2021年度からになる見通し。環境効率に優れた建物の供給を促し、温暖化ガスの排出量抑制につなげる。

建築物省エネ法改正、施設ごとの変更点

オフィスビル等に対する措置

オフィスビルについての措置は上記のほか、省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象に、複数の建築物の連携による取り組みを追加。認定を受けた場合、省エネ性能向上のための設備について容積率を緩和する。

マンション等に対する措置

届出制度における所管行政庁による計画の審査を合理化し、省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督体制を強化する。たとえば、民間審査機関の評価を受けている場合に所管行政庁による省エネ基準の適合確認を簡素化する。

戸建住宅等に対する措置

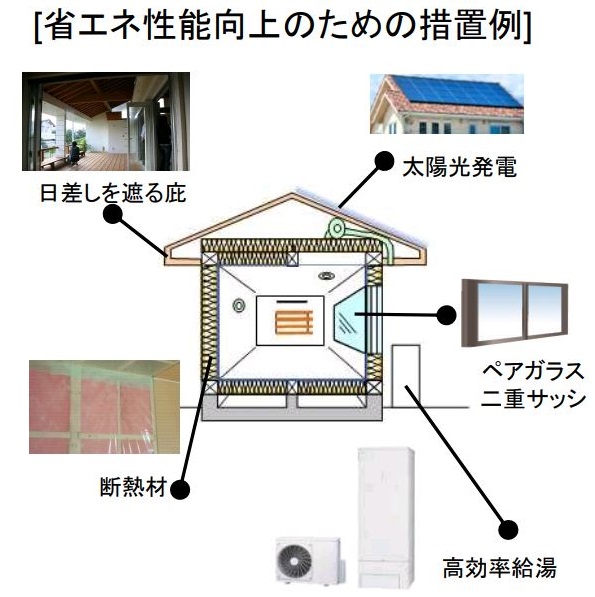

設計者である建築士から建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務付ける制度を創設。トップランナー制度の対象に、注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加する。現行は建売戸建住宅を供給する大手住宅事業者が対象。また、トップランナー基準(省エネ基準を上回る基準)を設定し省エネ性能の向上を誘導。

その他の措置

気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入する等。

建築コストは1.5%増、省エネ効果で約10年で相殺

今回の改正により、建築主の負担は増すが、国交省は基準を満たすために増えるコストは総建築費の1.5%にとどまると試算。光熱費の節約効果により10年程度で相殺できるとして、理解を求めたい考えだ。

建物全体の新築着工件数のうち、中規模建物の割合は2017年度で3%弱の14,000棟余り。政府は、基準適合率は既に90%を超えており、制度周知や施工技術の面での混乱も生じにくいと判断した。

国のエネルギー基本計画は「20年までに新築住宅・建築物について段階的に省エネ基準への適合を義務化する」としているが、今回は小規模建物(延べ床面積300m2未満)と、マンションなどを含む住宅への義務化は見送る。基準適合率が50~60%台にとどまる上、合わせて新築数の9割を占めるためだ。工務店や家庭への影響が大きく、時期尚早とみている。