国土交通省は1月31日、パリ協定を踏まえた住宅・建築物分野の温室効果ガス削減目標の達成等に向け、今後講ずべき住宅・建築物の省エネルギー対策をとりまとめた、審議会の報告書(第二次答申)を公表した。

この答申では、新たに住宅以外の中規模建築物(延べ面積300m2以上2,000m2未満)を、建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合を義務づける制度の対象とすることなどが盛り込まれている。国土交通省では、第二次答申でとりまとめられた施策を早急に実施していく。

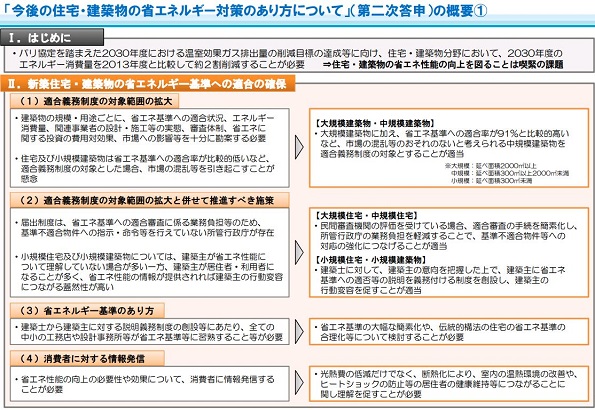

2030年度における温室効果ガス排出量の削減目標においては、住宅・建築物分野で、2030年度のエネルギー消費量を2013年度と比較して約2割削減することが求められている。

社会資本整備審議会では、2018年9月より、これらの目標の実現するための住宅・建築物の省エネ対策について審議し、今回、第二次答申をとりまとめた。

第二次答申では、「新築の住宅・建築物の省エネルギー基準への適合の確保」、「高い省エネルギー性能を有する新築住宅・建築物の供給促進」、「既存住宅・建築物の省エネルギー性能向上」の3つの課題ごとに、実態に即した実効性のある省エネ対策を提示している。主な内容は以下の通り。

中規模建築物、省エネ基準の適合義務化へ

適合義務制度の対象範囲の拡大では、新たに中規模建築物(住宅以外)を適合義務制度の対象とすることが適当だとした。現行では、中規模建築物には、工事に着工する際、省エネ計画の届出が義務付けられている。

その中規模建築物は省エネ基準への適合率が91%と比較的高い水準にあり、新築件数(住宅以外)の全体に占める割合が2.8%と比較的少ない一方で、合計エネルギー消費量の全体に占める割合が15.9%と比較的高い。そこで、適合義務制度の対象に加えたとしても市場の混乱等のおそれはないとした。

他方、住宅と小規模建築物(住宅以外)については、省エネ基準への適合率が57%~69%と比較的低い水準にとどまっているため、適合義務制度の対象とすることは見送る。

この制度対象範囲の拡大と合わせて、大規模住宅・中規模住宅については、適合審査の手続を簡素化し、制度の円滑な実施のための環境を整備する。

小規模住宅・小規模建築物については、建築士に対して、建築主の意向を把握した上で、建築主に省エネ基準への適否等の説明を義務付ける制度を創設し、建築主の行動変容を促す。

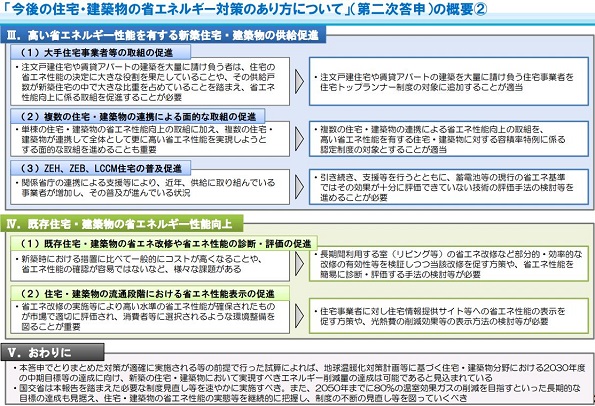

住宅トップランナー制度、ハウスメーカーなどに対象拡大

現行、省エネ性能の基準を定め、省エネ性能の向上を求める住宅トップランナー制度は、分譲戸建住宅を大量に供給する住宅事業建築主を対象としている。今回、注文戸建住宅や賃貸アパートの建築を大量に請け負う住宅事業者を住宅トップランナー制度の対象に追加するとした。

また、複数の住宅・建築物の連携による面的な取り組みも促進する。この連携による省エネ性能向上の取り組みを、高い省エネ性能を有する住宅・建築物に対する容積率特例にかかわる認定制度の対象とすることが適当だとした。

さらにZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)、LCCM住宅(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス・住宅)の普及促進に向け、引き続き、支援等を行うとともに、蓄電池等の現行の省エネ基準ではその効果が十分に評価できていない技術の評価手法の検討等を進めることを求めた。

既存住宅・建築物の省エネ性能、簡易診断方法は

既存住宅・建築物の省エネ対策では、長期間利用する室(リビング等)の省エネ改修など部分的・効率的な改修の有効性等を検証しつつ、この改修を促す方策や、省エネ性能を簡易に診断・評価する手法の検討等が必要だとしている。

【参考】