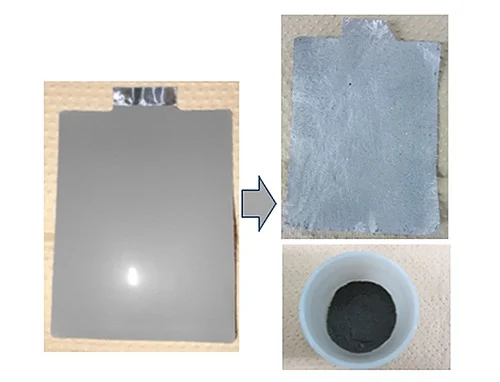

リサイクル前の負極材(左)とリサイクル後の回収した集電箔と活物質(右)(出所:東芝)

東芝(東京都港区)は11月6日、高出力・長寿命な特長を持つ酸化物負極リチウムイオン電池について、簡易な熱処理のみでリサイクルできる「ダイレクトリサイクル手法」を開発し、この効果を実証したと発表した。

酸化還元反応を利用して電気を貯める「活物質」を元素に戻すことなく、そのままリサイクルする手法を用いており、再活性するための複雑なプロセスを経ず低コストで活物質を再利用できるという。

低コスト・低負荷でリサイクルが実現する手法

活物質は「集電箔」と呼ぶ薄い金属シートに塗布されており、この集電箔を通して電気を活物質に貯めたり、取り出したりする。同手法は、活物質の構造の安定性を利用し、熱処理のみの簡易な手法で活物質を活物質の状態のまま負極電極の集電箔から分離できる。

活物質の構造が安定しているため、再活性する複雑な工程が不要となり低コストで活物質を再利用できることが特長だ。また、一般的な電極のリサイクルで用いられる手法と比べ、低温での処理が可能であるため、低環境負荷でリサイクルできる。

同社は、一度も使われたことがない「バージン材」と、同手法によりリサイクルした「リサイクル材」を比較し、最大85%のカーボンフットプリント(CFP)を低減できることを試算した。

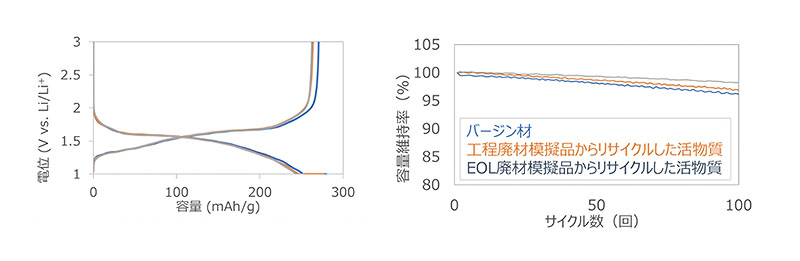

さらに、同社が開発したニオブチタン酸化物(NTO)負極電池の負極に本手法を適用し、再生した電極で作製した電池の性能を評価したところ、リサイクルした電極でも新品と同等の97%以上の活物質容量を持ち、充放電に伴う容量低下も新品と同じレベルで長寿命が確保できることを確認した。

バージン材、電池製造工程における廃材(工程廃材)を模擬した電極からリサイクルした活物質、EOL(End of Life)までの劣化を模擬した電池からリサイクルした活物質の性能比較 活物質容量(左)、サイクル特性(右)(出所:東芝)

なお、この成果は、論文誌「Sustainable Materials and Technologies」に掲載された。

リチウムイオン電池のリサイクルやCFP低減に向けたニーズが世界的に高まる

自動車の電動化が世界的に進む中、必要不可欠な部品であるリチウムイオン電池について、欧州では2023年8月に「欧州電池規則」が施行され、グローバルでこの規則へ対応することが急務とされる。この規則は、CFPの申告の義務化を含む、製品のライフサイクル全体で高い環境配慮性を実現することをルール化するもの。

また、国内では2022年に蓄電池のサプライチェーン構築を目指して経済産業省が「蓄電池のサステナビリティに関する研究会」を発足するなど、リチウムイオン電池のリサイクルと製品のCFPの低減に対するニーズが世界的に高まっている。

黒鉛負極の電池よりリサイクルしやすい酸化物負極電池

こうしたニーズを受け、現在、コバルトやニッケルを含む正極材のリサイクルは進んでいるが、一般的なリチウムイオン電池の負極材である黒鉛は、長時間の使用による構造変化や劣化に伴う反応物の付着などで再生に必要な工程が複雑であるため、コスト面での課題が大きく、リサイクルが進まないという実態がある。しかし、電池は、負極材は正極材同様に一定のCFPがあるため、リサイクルによるCFP削減が必要で、簡易なリサイクル手法の開発が求められていた。

同社は、黒鉛負極の電池と比較し、高出力・長寿命かつ商用車の電動化に適した酸化物負極電池を開発しており、今回、黒鉛と比較してリサイクルしやすい酸化物負極の特徴を生かして、そのリサイクル手法を開発した。