研究開発を通じて、循環型社会の実現を目指す九州工業大学大学院生命体工学研究科。中でも、新たな機能材料の研究・開発を進めるグリーンマテリアル研究センターの安藤 義人准教授は現在、竹からプラスチックを作る研究を通じて、放置竹林問題の解決を目指す。同研究チームが開発中の「セルロースナノファイバー」について話を聞いた。

伐採費用がかさむ竹、ポイントは付加価値をいかに高めるか

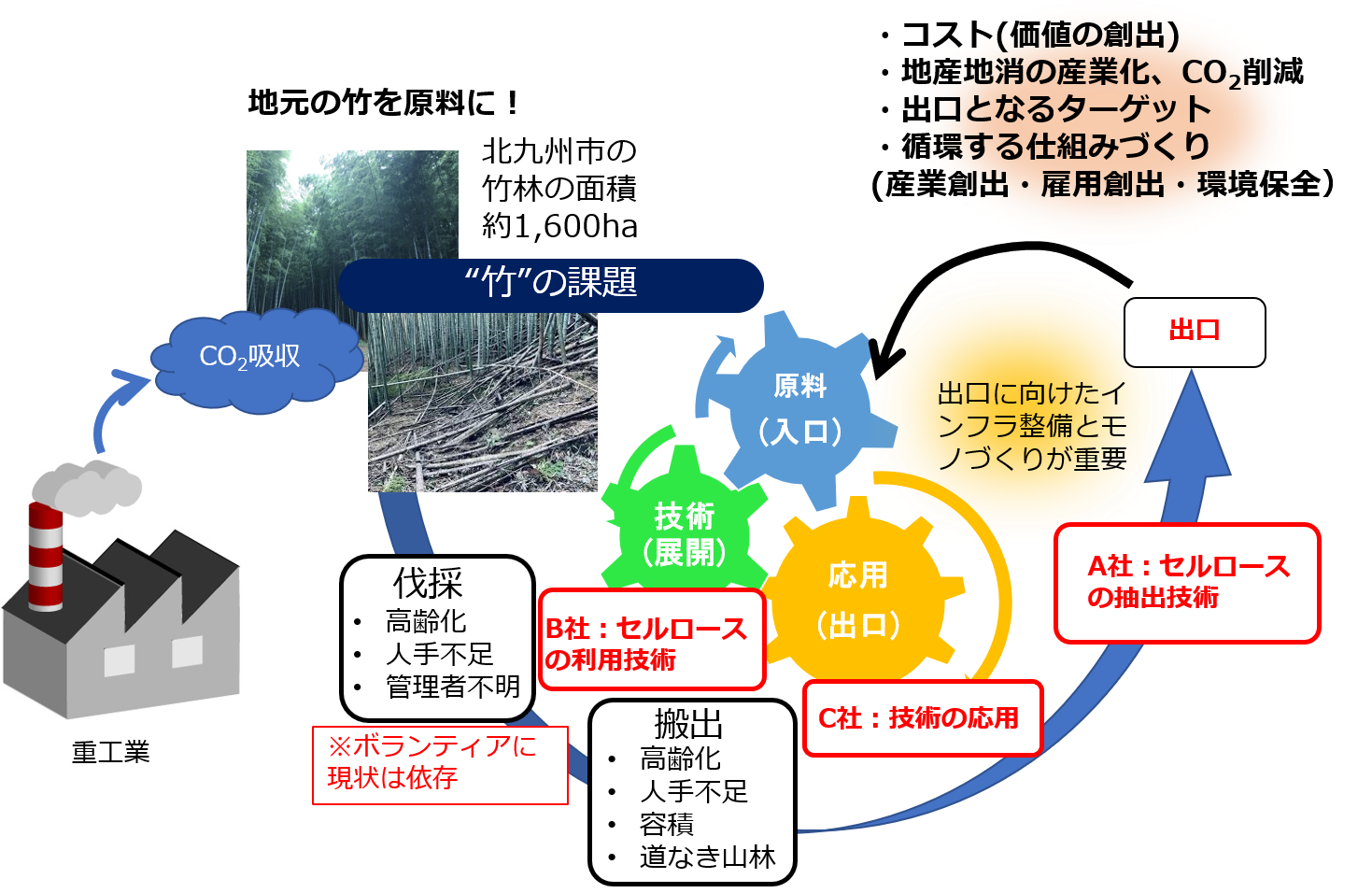

福岡県北九州市は市域面積の約4割が森林で、このうち、竹林が1割以上(約1900ヘクタール)を占める。人口当たりの放置竹林の面積は西日本最大といわれる。

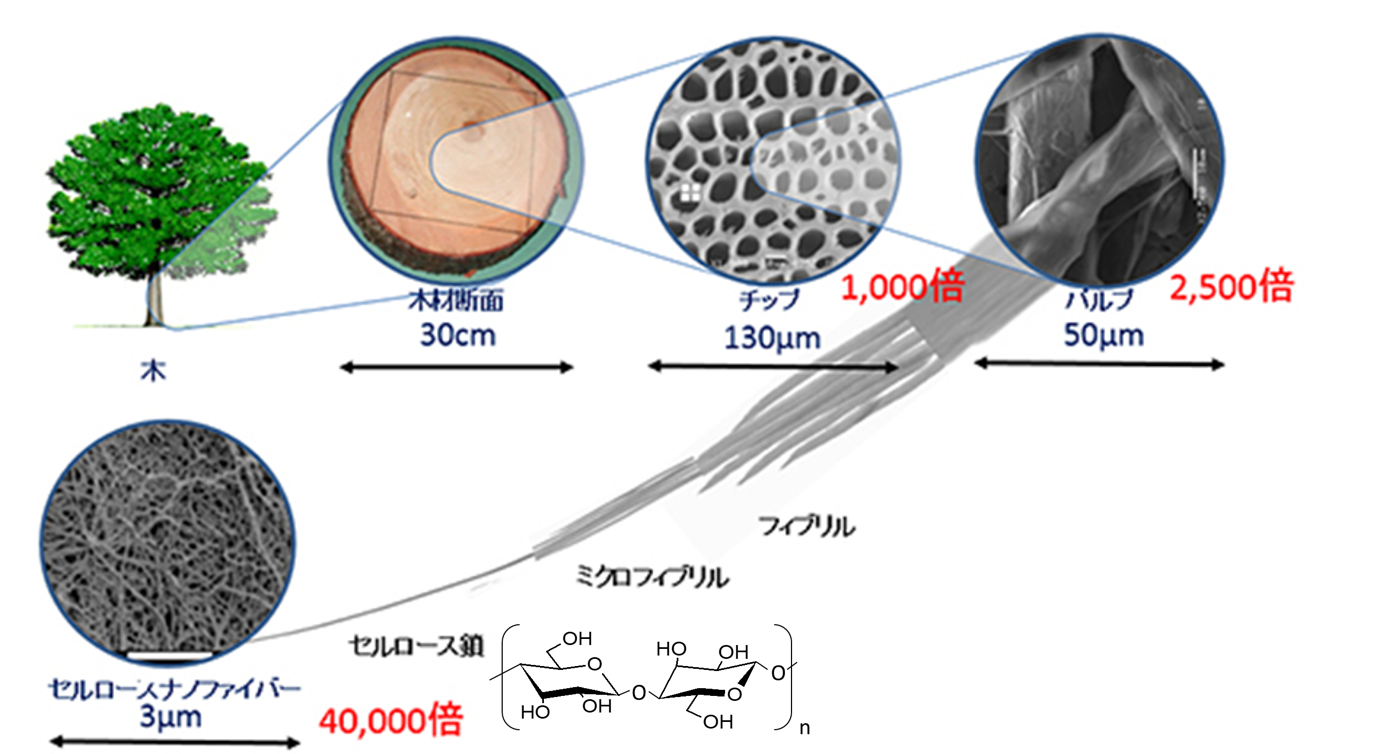

竹は成長の早さと繁殖力が強いという特性があり、増え過ぎると、森林が荒廃し、水源涵養や土砂災害防止など公益的機能を阻害する恐れもある。グリーンマテリアル研究センターでは、植物に含まれるセルロースに着目し、放置竹林の課題解決に向けて、企業と共同研究を進めている。セルロースとは、植物の細胞壁や繊維の主成分である天然の高分子化合物で、食物繊維の一種。古くから紙や綿として利用されている。

安藤准教授らの研究チームは現在、竹などの植物に含まれるセルロースを取り出して、プラスチックの代わりに使える材料「セルロースナノファイバー」を開発中だ。これを素材として活用することで、プラスチックのように熱で成形したり、セルロースを混ぜることでプラスチックの強度を高めることなどができるようになるが、何より環境に優しい点にメリットがある。

竹など植物からセルロースを取り出しセルロースナノファイバーを開発 (出典: 九州工業大学 安藤研究室)

「同素材は使用後、微生物や昆虫によって分解されて、最終的には二酸化炭素と水になるという特性があり、資源循環型の社会の実現に役立つと期待されています」。共同研究では、製品の付加価値をいかに高めるかが重要だと安藤准教授は解説する。

「たとえば、竹は急斜面に自生していることが多く、伐採にはコストがかかりますが、価格に見合う付加価値を付けることで、高価格を実現し、伐採や輸送にかかるコストを回収することができます。商用化では、初めに目標とする未来像を描き、実現に向けた道筋を未来から現在に遡ってシナリオを作成するバックキャストの考え方が重要です」

九州工業大学大学院 生命体工学研究科 准教授・ グリーンマテリアル研究センター長 安藤 義人氏

竹林活用のプラットフォームを活用、産学官の「三方よし」を目指す

北九州市産業経済局農林水産部農林課によると、放置竹林が広がっている背景には、山林の所有者の高齢化や森林管理の担い手不足などがあるという。こうした状況を踏まえ、北九州市は2024年3月、竹林の利活用を目的としたプラットフォーム「竹林循環都市北九州」を立ち上げ、竹林の整備や利活用に関する情報を発信するとともに、一般の利用者から、事業者、研究機関、NPOまでともに取り組む会員を募っている(会員登録は無料)。

研究チームでは、同プラットフォームを活用し、自治体や企業と積極的に連携している。

「放置竹林は、大学だけでは解決が難しい問題です。現在はプラットフォームを通じて、市や地元企業と連携し取り組みを進めています。今後もお互いがwin-winの関係となっていければと思います」

課題だった放置竹林を経済活性化と資源循環に繋げる (出典: 九州工業大学 安藤研究室)

生産から廃棄までの一貫工程を研究

グリーンマテリアル研究センターには、化学、材料、情報、ロボティクス、生物や社会経済学といった幅広い分野の研究者が所属している。新しい材料の生成から応用、使用後のリサイクルまで一貫した研究開発を行っているのが特長だ。

「新たな材料の開発だけでなく、医療材料や触媒などの用途での応用、微生物による分解についても研究しています。研究対象は、生産から廃棄・リサイクルまでのライフサイクル全体。木質バイオマスを使って炭素循環型の社会を形成するという目標に向けて、セルロースナノファイバーの早期の商用化を目指しています」

これからの研究開発に求められるのは、省エネやリサイクルを前提として、使用後まで考えて開発することだと安藤准教授は語る。

「世界に目を向けて幅広い視野を持つと、自分の研究内容が環境の改善につながることを楽しみながら取り組めると思います。環境に関わる人が増えることを望んでいます」

産学連携で、ベンチャースピリットを醸成

大学院生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻では、動物や植物が生きるためのメカニズムを工学的に応用するための研究を行っている。グリーンマテリアル研究センターには、こうしたメカニズムをあらゆる角度から研究するため、環境・エネルギー 、ロボット・人工知能、医療応用といった幅広い分野の研究者が集まっている。学生は異分野の知識や技術を学ぶことで、広い視野で工学技術を応用できる。

大学が目指すのは「変化が加速する社会において、活躍し続けることができる工学系人材の育成」。留学生が多く、グローバルな視点で研究に取り組むことができるのも特長だ。環境問題などの国境を越えた課題に対して、問題意識を持って取り組むエンジニアを育成できる体制が整っている。

企業との共同研究の取り組みも盛んで、学内に企業の研究室やオフィスを設置し、産学連携による研究をチームで進めている。企業と大学とで、最先端技術を確立するとともに、人材育成の場としても活用できる。自社の取り組みを学生に向けてレクチャーする社会連携講座制度の活用や、ベンチャービジネスの立ち上げなども積極的に進めている。