画像はイメージです

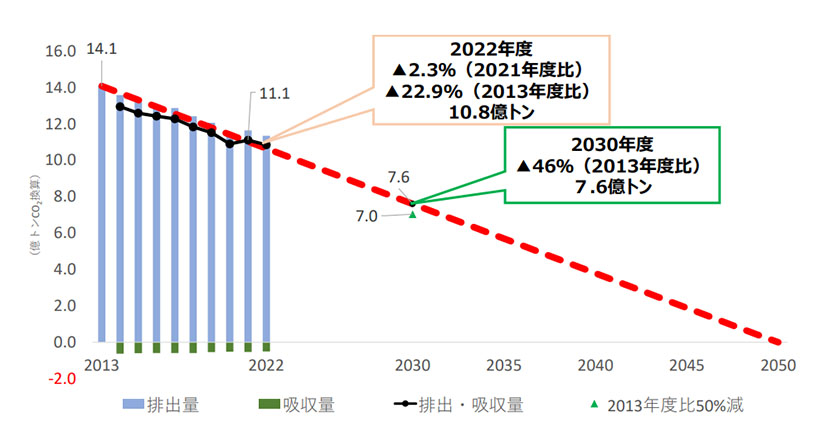

環境省は4月12日、温室効果ガス(GHG)排出量の合計から森林等の吸収源対策による吸収量を差し引いた、2022年度の日本のGHG排出・吸収量は、約10億8500万トン(CO2換算、以下同じ)で、過去最低値を記録したと発表した。

2021年度比で2.3%(約2510万トン)の減少、2013年度比では22.9%(約3億2210万トン)の減少となり、2050年ネットゼロに向けた順調な減少傾向を継続したと報告した。

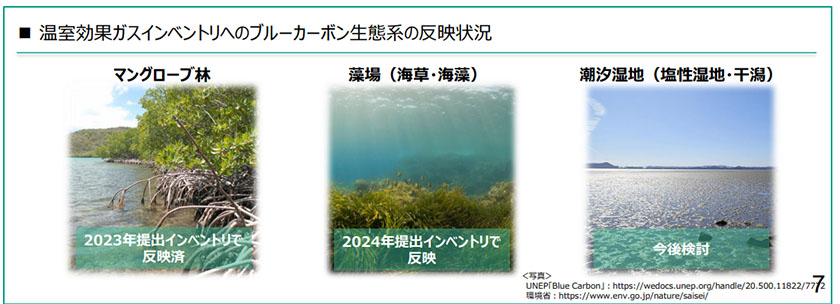

日本は、GHGの排出・吸収量の目録(インベントリ)を毎年作成し、国連に提出している。今回の国連への報告では、世界で初めて、ブルーカーボン生態系の一つである海草藻場と海藻藻場における吸収量を合わせて算定するともに、環境配慮型コンクリートによる吸収量(CO2固定量)を算定した。

2030年度目標と2050ネットゼロに対する進捗(出所:環境省)

節電や省エネ努力等でGHG排出量は減少

2022年度の日本のGHGの排出量は、約11億3500万トンで、2021年度比で2.5%の減少、2013年度比で19.3%の減少となった。2021年度からの排出量減少の主な要因として、産業部門、業務その他部門、家庭部門における節電や省エネ努力などの効果が大きく、全体でエネルギー消費量が減少したため、と考えている。

海草・海藻藻場とエココンクリによる吸収量を算出・報告

今回の国連への報告では、ブルーカーボンについては、前年度のマングローブ林による吸収量の算定・報告に加え、国土交通省(面積データ)、農林水産省(藻場タイプ別の吸収係数)との連携により、世界で初めて海草藻場と海藻藻場の吸収量を合わせて算定・報告した(2022年度・約35万トン)。今後は塩性湿地・干潟の算定についても検討していく。

(出所:環境省)

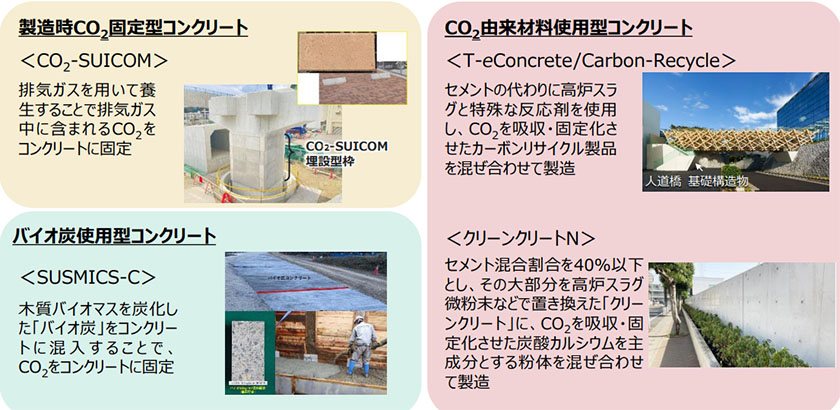

また、3類型4種類の環境配慮型コンクリートについて、日本建設業連合会などの協力により、科学的な知見やデータ等が整ったため、同じく世界で初めて吸収量(CO2固定量)を算定し、合計約17トンの値を報告した。今後は知見やデータなどが整ったものから随時算定を進めるとともに、策定した算定方法を参考に、J-クレジット化に向けた検討を進める。

3類型4種類の環境配慮型コンクリートとは、製造時CO2固定型(CO2-SUICOM)、CO2由来材料使用型(T-eConcrete/Carbon-Recycle、クリーンクリートN)、バイオ炭使用型(SUSMICS-C)を指す。

大成建設は4月12日、2022年度に実装された実績として、同社の環境配慮コンクリート「T-eConcrete/Carbon-Recycle」のCO2固定量の約2.4トンを含む、環境配慮型コンクリートによる吸収量(CO2固定量)が国連に報告されたと発表した。

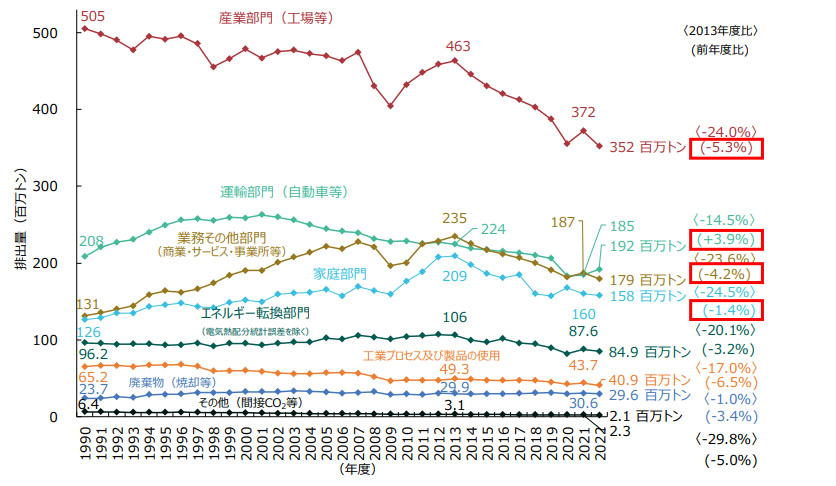

運輸部門の排出が増加、他の部門は減少

前年度からのCO2排出量の変化を部門別にみると、産業部門は5.3%減少(約1970万トン減)、運輸部門は3.9%増加(720万トン増)、 業務その他部門は4.2%減少(約790万トン減)、家庭部門は1.4%減少(約220万トン減)となった。

コロナ禍からの経済回復により輸送量が増加し、運輸部門の排出が増加した一方、産業部門・業務その他部門・家庭部門などについては節電や省エネ努力の効果により、各部門の排出量は減少したと考えられる。

部門別のCO2排出量の推移(出所:環境省)

(出所:環境省)

代替フロン等4ガスは2009年以降初めて減少

代替フロン等4ガス(HFCs・PFCs・SF6・NF3)の排出量は約5170万トンで、2021年比で1.4%の減少となり、2009年以降初めて減少した。

その主な要因として、オゾン層保護法に基づく生産量・消費量の規制、フロン排出抑制法に基づく低(地球温暖化係数)冷媒への転換推進、機器使用時・廃棄時の排出対策等により、代替フロン(HFCs)の排出量が減少したことが挙げられる。

なお、HFCsについてはフロン排出抑制法への改正により、使用時漏洩対策が導入されたことなどを踏まえ、排出係数(使用時漏洩率)を見直し、2016年以降に適用している。

【参考】