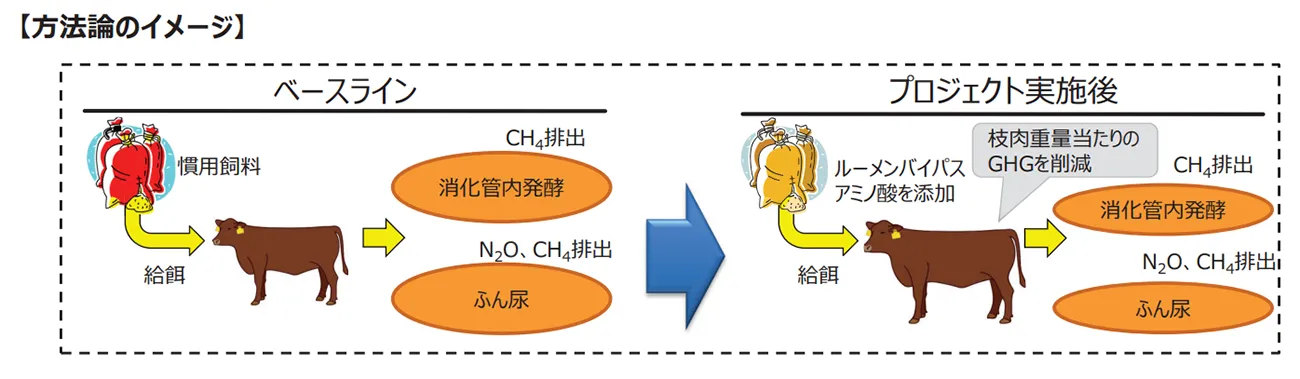

方法論のイメージ(出所:第32回J-クレジット制度運営委員会資料(抜粋))

農林水産省は11月22日、J-クレジット制度において「肉用牛へのバイパスアミノ酸の給餌」が農業分野の新たな方法論として追加されたと発表した。

給餌にバイパスアミノ酸を加え、成長促進による肥育期間短縮により、メタンガス等を削減する方法論が確立

この方法論は、肉用牛に、バイパスアミノ酸を加えた飼料を給餌することで成育を促進し、従前より肥育期間が短縮されること等により、枝肉重量当たりの温室効果ガス(GHG)の排出量を削減する手法である。この手法によりGHG排出として、消化管内発酵により排出されるCH4(メタンガス)、家畜排せつ物から排出されるCH4、N20(一酸化二窒素)、間接N2Oの排出が考慮される。

今後、この方法論に基づく削減計画を登録し、実際の削減活動を実施したうえで所定の審査を受けると、削減量分の「クレジット」の認証を受けることができる。

この方法論は、10月20日に開催された第32回J-クレジット制度運営委員会において承認され、所定の手続きを経て、11月22日から新たにJ-クレジット制度の対象となった。これにより、J-クレジット制度における農業分野の方法論が6つに拡大する。

バイパスアミノ酸は、不足しやすいアミノ酸を、牛の胃で分解されることなく小腸まで届くように加工したもの。バイパスアミノ酸を飼料に加えることにより、肉用牛が効率的にアミノ酸を利用することで、成育が促進される。

牛などのげっぷには、消化管内発酵により産生するメタンが含まれている。また、家畜の排せつ物から揮発した窒素化合物が、乱流拡散や化学反応などの作用によって大気から土壌に沈着し、微生物活動を受けてN2Oが発生する。

気象庁のデータによると、メタンはCO2に次いで地球温暖化に及ぼす影響が大きな温室効果ガスであり、湿地や水田から、あるいは家畜と天然ガスの生産やバイオマス燃焼など、その放出源は多岐にわたる。また、一酸化二窒素は大きな温室効果を持つ気体であり、大気中の寿命(一時的な濃度増加の影響が小さくなるまでの時間)が109年と長い気体である。

削減・吸収量を「見える化」、販売収入も獲得

農林水産省は、食料・農林水産業の生産力向上と環境負荷軽減をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」を推進し、畜産分野を含めた農林水産業の温室効果ガス削減(GHG)に取り組んでいる。

J-クレジット制度は、GHGの削減・吸収量を「クレジット」として国が認証し、取引を可能とするもの。農林漁業者等による削減・吸収量が「見える化」されるとともに、農林漁業者等が、GHGの削減・吸収の取組により生じるクレジットから販売収入を得ることができるため、農林水産分野での活用が期待される。

農林水産省は、農業分野におけるJ-クレジットの普及・創出拡大を推進するため、希望する事業者を対象に案件創出を支援している。J-クレジット制度の説明や、プロジェクト計画書を作成するために必要な事項や作成方法等に関する助言等を行う、人材派遣等の支援を行っている。

J-クレジット制度の方法論は、クレジット認証の対象となる取組について、GHGの排出削減・吸収に資する技術ごとに、適用条件や排出削減・吸収量を算定する方法、モニタリング方法等を定めたものをいう。

農業分野の方法論は、「牛・豚・ブロイラーへのアミノ酸バランス改善飼料の給餌」、「家畜排せつ物管理方法の変更」、「茶園土壌への硝化抑制剤入り化学肥料又は石灰窒素を含む複合肥料の施肥」、「バイオ炭の農地施用」、「水稲栽培における中干し期間の延長」の5つがある。

【参考】