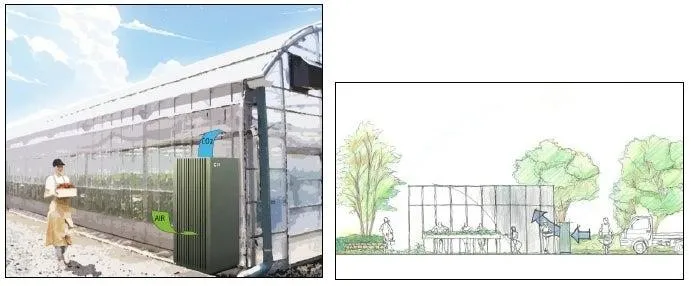

m-DAC装置イメージ(九州大学大学院芸術工学研究院 尾方研究室制作)(出所:双日)

九州大学、Carbon Xtract(福岡県福岡市)、全国農業協同組合連合会(全農/東京都千代田区)、双日(同)、三菱UFJ銀行(同)の5者は3月13日、大気からの二酸化炭素(CO2)の直接回収(DAC)する分離膜型DAC「m-DAC®」装置を温室・ハウス栽培などの施設園芸で活用するため、早期社会実装に向けた連携協定を締結した。

全農が持つ研究施設などを活用し、施設園芸における最適な「m-DAC」を用いたCO2施用装置の開発や実証について検討する。

さらに、双日および三菱UFJ銀行の企業ネットワーク、ファイナンス機能、事業構築機能を活用することで早期の社会実装化と同時に、同装置の実装によるカーボンクレジットの創出も目指す。

ナノ分離膜を用いて大気中のCO2を直接回収するDAC技術「m-DAC」

DAC技術は、大気中のCO2を直接回収する技術。九州大学が研究開発を進める「m-DAC」は、空気を膜でろ過するだけでCO2を回収する方法で、従来のCO2分離膜と比べ、極めて高いCO2透過性が高いとされるナノ分離膜を使用することが特徴だ。

日本の農業は、農業者の高齢化や労働力不足を背景に農作物の収穫量が減少傾向にあり、国内の生産基盤を維持するための対策が急務。一方で、地球温暖化は農業にも大きな影響を及ぼしており、農業者自らが、持続可能な農業に向けた環境負荷低減への取り組みを進めていくことが必要とされる。

Carbon Xtractと九州大学が研究開発する小型のm-DAC装置は、施設園芸においてこれらの課題に対するソリューションとなることが見込まれる。

施設園芸の特性を活用し、農業の脱炭素化を加速

施設園芸では、施設内のCO2の濃度を高めることで植物の光合成が促進され、農作物の収穫量を増加する効果が認められている。m-DAC装置は、大気中のCO2を回収し、農業用ハウスなどの施設に設置した装置で施用することで、作物の収穫量の増加のみならず、脱炭素化にも貢献できる。

こうした背景から、Carbon Xtractおよび九州大学は、農業における広範囲なノウハウと農業者組合員ネットワークを持つ全農とともに、施設園芸における「サステナブルな農業の新しい形」の実現に向けた協議を進めてきた。

今回、この3者に加え、農業の脱炭素化を一気に加速するパートナーとして、双日および三菱UFJ銀行を加え、5者で協定の締結合意に至った。