画像はイメージです

水産研究・教育機構は1月15日、東京大学大気海洋研究所らと連携し、国内5つの沿岸海域における酸性化進行状況に関するモニタリング結果を公表した。

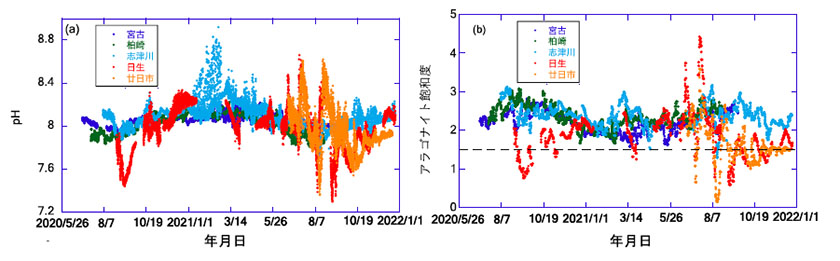

調査によると、全海域におけるpHの年平均値は、8.0〜8.1と生物に危険なレベルではなかったものの、降雨などにより沿岸域の塩分が短期的に低下した時に、沿岸海域のpHが10日程度、平均値から大きく外れて低下する現象が年十回〜数十回発生していることが明らかになった。

酸性化の進行により、pH低下の頻度・継続時間が増加する可能性も

今回の調査結果は、国内の5つの沿岸海域(岩手県宮古市地先・新潟県柏崎市地先・宮城県南三陸町志津川湾・岡山県備前市日生町地先・広島県廿日市市地先)において、pHとその他の関連する項目(水温・塩分・溶存酸素濃度など)の通年観測を実施し、日本沿岸域における酸性化の進行状況を評価したもの。対象期間は2020年から2021年まで。

調査の概要は以下のとおり。

酸性化の明確な影響に関する見解

pH低下時に採取された貝類幼生を含む沿岸生物から酸性化の明確な影響については今回、検出されなかった。一時的なpH低下現象が沿岸生物に与える影響はみられなかったが、今後、酸性化が進行した場合は、pH低下イベントの頻度や継続時間が徐々に増加していく可能性が考えられると、同調査は指摘する。

また、解析の結果、短期間のpH変動は増水した河川水に溶けたリンや窒素、川底から巻き上がった有機物中のリンと窒素によって、沿岸域の生物活動が活発化することで引き起こされていることがわかった。

さらに、観測されたpHから、沿岸生物の殻のつくりやすさの指標である「アラゴナイト飽和度」を計算したところ、降雨時の短期的なpHの低下の際に、アラゴナイト飽和度が一時的に、飼育実験で沿岸の貝類などに影響が現れるとされるレベル(1.5以下)まで低下する場合があったことが確認された。

(b)の黒点線は、飼育実験においてアラゴナイト飽和度がこれ以上下がるとマガキ幼生の

殻形成に影響を与えることがわかっている閾値(飽和度=1.5)を示したもの

(出所:水産研究・教育機構)

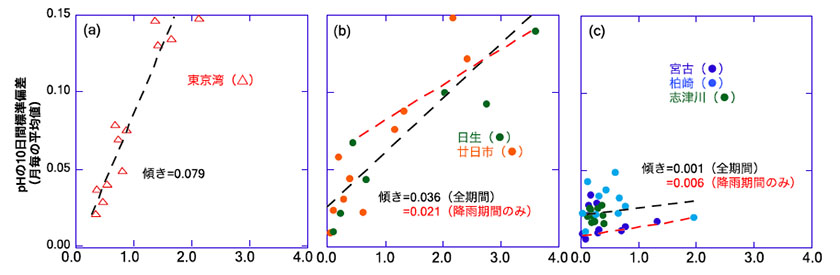

同調査では、河川の影響の短期変動の指標である「表層塩分の10日間移動標準偏差」と、酸性化の短期変動の指標である「pHの10日間移動標準偏差」を計算した。

それぞれの10日間移動標準偏差の月ごとの平均値を算出して関係を調べたところ、2つの間に統計的に有意な相関が認められた。

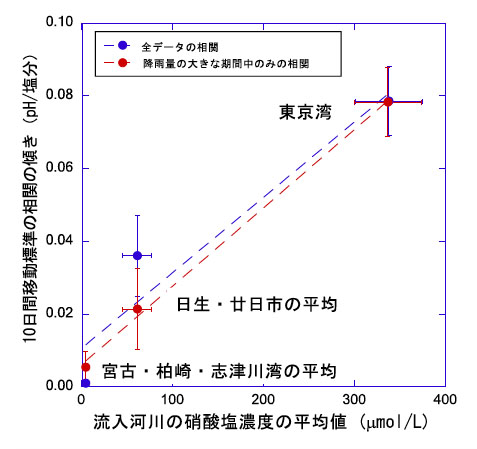

また、陸域栄養塩負荷の小さい海域(宮古・柏崎・志津川)、中程度の海域(日生・廿日市)、負荷の大きい海域(東京湾)の3つの海域では、同じ塩分の短期変動に対するpH短期変動の大きさと河川硝酸塩濃度の間には、正の相関があり、陸域から沿岸に供給されている栄養塩量が少ない海域ほど、相関の傾きは小さくなった。

これは、陸域から沿岸に供給される栄養塩量が少ない海域ほど、塩分低下と同時に観察される短期的なpHの低下幅が小さくなっていることを示しているという。

(出所:水産研究・教育機構)

この結果から、将来の酸性化によって沿岸のpH年平均値が徐々に低下してきた場合においても、陸から供給される栄養塩の量を適切にコントロールし、短期的なpH変動の大きさを抑制することで、pHが短期的に低下した際の最低値は、現在と同程度に維持できる可能性がある、と同調査は指摘している。

また、調査を実施した水産研究・教育機構らの研究チームは、今後の懸念点として、栄養塩負荷量の低下による生産力の低下を挙げており、今後は、酸性化の抑制と生産力の維持を両立する栄養塩供給レベルの検討が必要であるとしている。

なお、今回の調査には、水産研究・教育機構、東京大学大気海洋研究所のほか、海洋生物環境研究所、サスティナビリティセンター、里海づくり研究会議、エイト日本技術開発、北海道大学大学院環境科学院、海洋研究開発機構が参加した。