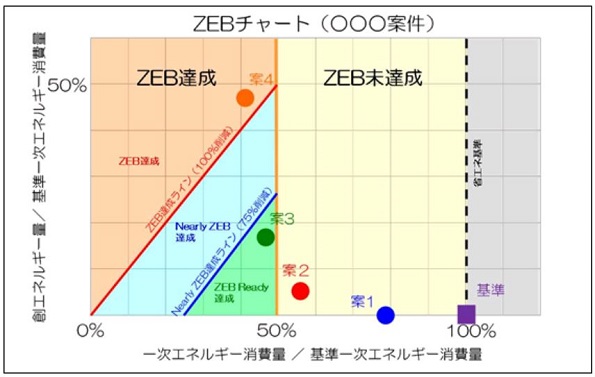

ZEBチャートのイメージ

こちらをクリックすると拡大します

三井住友建設(東京都中央区)は1月31日、青木あすなろ建設(東京都港区)、五洋建設(東京都文京区)、錢高組(東京都千代田区)、東亜建設工業(東京都新宿区)、西松建設(東京都港区)との共同で、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)を構成する各種の省エネルギー技術の導入効果を、「設計段階」で評価できるシステム「ZEB評価ツール」を開発し、活用を開始したと発表した。

このシステムは、高度で先進的な省エネルギー技術の設計段階での省エネルギー効果の評価が可能で、かつ、実務設計者が利用しやすいツールの必要性が今後高まることを想定して作られたもの。

先進的技術の評価から、評価結果の視覚化まで

今回開発したZEB評価ツールの空調用1次エネルギー消費量計算には、多くの熱負荷計算のベースとして定評のある、建築設備技術者協会(JABMEE/東京都港区)提供のHASPプログラムを採用している。

また、ZEBに有効で先進的技術とされる「ダブルスキン」、「自然換気」、「地中熱利用」などの空調の省エネルギー評価ができる。さらにZEB評価の対象となっている消費設備(空調、換気、照明、給湯、昇降機)についての「年間1次エネルギー消費量」の算出や、建築物省エネ法で定められた性能判断基準である「BEI」の算出もできる。

なお、BEIとは、設計した建物の省エネ性能を表す指標。設計1次エネルギー消費量を、建物の室⽤途ごとに決められている基準1次エネルギー消費量の総和で除した値。

加えて、複数の設計案の評価結果のグラフ描画、比較が可能で、ZEBの達成度合いを評価できる「ZEBチャート」を自動描画できる。

高度な省エネルギー技術の評価に課題

ZEBを目指した設計を行う場合、個々の技術を適用した時の省エネルギー効果を、事前に評価しなければならない。これまで広く使われてきた、設計段階における建物の年間1次エネルギー消費量を算出するプログラム「エネルギー消費性能計算プログラム」では、ZEBを目指す設計を行う上でより高度な省エネルギー技術の導入を考えても、評価できる省エネルギー技術の種類に制約があった。

一方、高度な省エネルギー技術を評価できるプログラムは他にもあるが、限られた設計期間で実務設計者が活用していくには、操作に対する専門知識や利用制限などの課題もあり、ZEBを評価する環境が十分とは言えない現状があった。

こうした課題から、同社らは「ZEB評価ツール」の開発を行った。今後は、操作性のさらなる改善や、評価できる省エネルギー技術の充実化を進める。

また、三井住友建設は独自の取り組みとして、同ツールの活用により、ZEBの「計画・設計・施工・検証」を対象としたコンサルティングの提供や、ZEB評価ツールとBIM(Building Information Modeling)ソフトの連携を行う。

なお、BIMとは、従来のような2次元の建物の図面情報だけでなく、使用材料や性能などの仕様情報も加えた3次元の建物モデルをコンピュータ上で構築し「見える化」するもの。