北海道における冬の電力需給対策

こちらをクリックすると拡大します

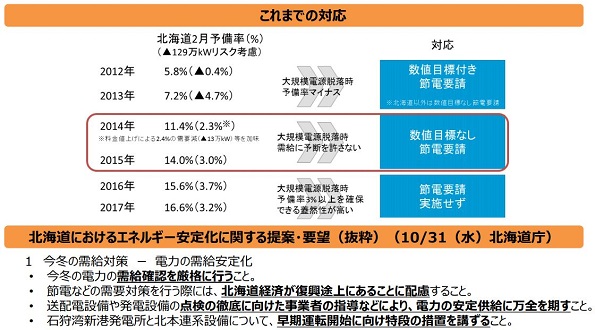

政府は11月8日、2018年度冬季の電力需給対策において、北海道以外のエリアは基本的に節電要請を実施しないと発表した。北海道エリアについては、北海道胆振東部地震以降、無理のない範囲での節電を要請しているが、冬季も引き続き数値目標を設定しない節電を要請する。

今冬の電力需給は、厳気象H1が発生した場合でも、全国で電力の安定供給に最低限必要とされる予備率3%を確保できる見通し。また、北海道において大規模な計画外停止(▲154万kW/苫東厚真発電所3機分相当)が生じた場合でも、自家発電の焚き増し等により、予備率3%以上の確保ができる見通しだ。

しかし、北海道エリアについては、(1)系統規模が小さく、他電力からの電力融通に制約があること、(2)厳冬のため万一の電力需給逼迫が国民の生命・安全に関わる可能性があること、(3)9月にブラックアウトを経験しており、大規模な計画外停止が発生した場合には、需給への対策に注意が必要なこと等を総合的に踏まえて、「数値目標なし節電要請」を行う。

経済効果を高める省エネキャンペーンなど実施

一方、大規模な電源脱落等により、万が一、電力需給がひっ迫する場合への備えとして、全エリアを対象に各種の対策を行う。

ひとつめは、経済効果を高めることにつながる省エネキャンペーン等の実施。ふたつめは、エリア内の需給状況を改善する必要があると認められる時は電力広域的運営推進機関による融通指示だ。また、電力会社に対して、ディマンドリスポンス等、需要面での取り組みの促進や、電力需給状況や予想電力需要についての積極的な情報発信を求める。

これらの対策にもかかわらず、電力需給の逼迫が予想される場合には、「需給逼迫警報」を発出し、さらなる節電の協力を要請する。また、厳寒による需要の急増や、発電所の計画外停止の状況等を不断に監視し、必要に応じてさらなる追加的な需給対策を検討する。

北海道では「緊急時ネガワット入札」など対策4つ

北海道エリアでは、冬季の北海道の特殊性を踏まえ、需給逼迫へのさらなる備えとして、全国エリアの取り組みに加え、緊急時の対策の準備を行うことなどを北海道電力(北海道札幌市)に求めていく。

具体的な対策として次の4つをあげている。1つめは、緊急時ネガワット入札(大口需要家が使用抑制する電気を入札により買い取る制度)や計画停電回避緊急調整プログラムの準備。このプログラムは、事業者主体による需給調整契約を活用しても逼迫が予想される場合、国・道・事業者が一丸となって大口需要家に対し需要抑制を依頼する契約のことだ。

2つめは、大口自家発等の活用。3つめは、試運転中の石狩湾新港発電所1号機の活用の前倒し。そして4つめは、発電所等の計画外停止のリスクを最小限にするための設備の保守・保全の強化である。

また、北海道エリアだけでなく全国においても、これらの取り組みに加え、第三者検証委員会の検証結果や電力レジリエンスワーキンググループの取りまとめを踏まえた電力システムのレジリエンス(回復力)強化のための対策のうち、全エリア・北海道に適用できる取り組みを積極的に行うとしている。

なお、11月5日に開催された電力レジリエンスワーキンググループ(第3回)では、レジリエンスをさらに高めるための今後の方向性として、ブラックアウトのリスクを定期的に確認するプロセスの構築などがあげられた。

政府は、東日本大震災以降、需給対策に万全を期すため、全国の電力需要が高まる夏と冬に電力需給の検証を実施してきた。

今般、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会の下に設置した「電力・ガス基本政策小委員会」において、2018年度冬季の電力需給見通しと対策を取りまとめた。政府は、これを踏まえ、2018年度冬季の電力需給対策を決定した。

【参考】

- 経済産業省 - 2018年度冬季の電力需給に係る対応を取りまとめました